1 定期借家制度とは

「良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法」が平成11年(1999年)12月9日に成立し、借地借家法の一部改正により定期借家制度が創設され、平成12年(2000年)3月に施行されました。

従来型の賃貸借契約は、正当事由(貸主がその建物を自己使用する理由など)が存在しない限り、家主からの更新拒絶ができず、自動的に契約が更新されるのに対し、定期建物賃貸借契約は、契約で定めた期間の満了により、更新されることなく確定的に賃貸借契約が終了する契約です(双方が合意すれば再契約は可能です)。

なお、従来型の賃貸借契約と定期建物賃貸借契約は併存しますので、新規契約時などの際、賃貸人及び賃借人の意思により、いずれの契約かを選択することが可能です。

2 定期借家契約の成立

「定期借家契約」を締結するためには、次の要件を満たす必要があります。この要件を満たさないと定期借家契約とはいえず、従来型の普通借家契約として扱われます。

1.建物賃貸借について一定の契約期間を定めること

定期借家では、当事者が一定の賃貸借期間を定めることが必要です。例えば建物を「2年間に限って賃貸借する」というようにです。なお、不確定な期限を定めても、定期借家契約を締結することはできません。「賃借人が死亡するまで」等の期限がこれにあたります。

2.契約の更新がないこととする旨の特約を定めること

「契約の更新がないこととする」という特約を当事者が結ぶことが必要です。国土交通省住宅局策定の定期賃貸住宅標準契約書には以下の条項が盛り込まれています。

第2条2項

本契約は、前項に規定する期間の満了により終了し、更新がない。ただし、甲及び乙は、協議の上、本契約の期間の満了の日の翌日を始期とする新たな賃貸借契約をすることができる。

3.公正証書等の書面により契約をすること

定期借家契約は、公正証書等の書面で契約をする必要があります。なお、公正証書は例示としてあげられているだけですので、公正証書によらなくとも、一般の書面による契約であれば、定期借家契約を締結できます。

4.契約の前に、賃貸人が、賃借人に対し、定期借家契約である旨を記載した書面を交付して説明すること

定期借家契約をしようとするときは、賃貸人は、あらかじめ、賃借人に対し、この賃貸借は更新がなく、期間の満了により契約が終了する旨を記載した書面を交付して説明しなければならないとされています。そして、賃貸人がこの義務を怠った場合には、たとえ契約書に更新をしないと定めていても、その特約部分は無効とされ、従来型の普通借家契約と扱われることになります。なお、一般的に、宅地建物取引業者等が賃貸人と賃借人を仲介することが多いと思われますが、仲介者が単に仲介者としての立場で説明等を行なっても、この義務は履行されたことにはなりません。本来賃貸人が負う義務だからです。しかし、仲介者が、賃貸人からこうした義務を履行する代理権を授与された上、代理人として賃借人に説明等をする場合には、賃貸人の義務は履行されたことになるものと解されます。

3 定期借家契約の終了

1. 期間満了による終了

定期借家では、賃貸借期間の満了により、契約は確定的に終了します。 ただし賃貸人は、期間が満了する1年前から6カ月前までの間(通知期間)に、賃借人に対して、期間の満了により契約が終了することを通知しておく必要があります。この通知を怠ると、賃貸人は、期間が満了しても、契約が終了したことを賃借人に主張することができないとされています。ただし、賃貸人は、通知期間経過後に通知した場合は、その日から6カ月経過後に、賃借人に対して、契約が終了したことを主張することができるようになります。 なお期間が一年未満である定期借家の場合には、この賃貸人による通知は必要なく、その期間の満了により、当然に契約が終了します。

2. 中途解約

1. 居住用建物で、床面積が200平方メートル未満のもの

居住用建物の定期借家契約で床面積が200平方メートル未満のものは、転勤、療養、親族の介護その他のやむを得ない事情により賃借人が建物を自己の生活の本拠として使用することが困難になったときは、賃借人は、契約を中途で解除するという申入れをすることができるとされています。この場合、賃貸借は、解約の申入れの日から一ヶ月を経過することで終了するものとされています。また、この賃借人の法定の中途解約権の規定よりも、賃借人にとって不利な特約は無効であるとされています。

2. 1.以外(床面積200平方メートル以上の居住用建物、事業用建物)の定期借家契約の場合

当事者が、契約で、期間中の中途解約ができるという特約をしないかぎり、中途解約はできません。

3. 店舗併用住宅の場合

店舗併用住宅であっても、生活の本拠としているものであれば、中途解約権の関係では居住の用に供する建物に当たります。

4 その他の留意点

1.建物賃貸借の期間

1. 1年未満の契約

定期借家契約の場合には、1年未満の契約も有効です。

なお、従来型の普通借家契約の場合は、契約で定めることができる期間は最短が1年とされており、1年未満の期間を定めても、期間の定めのない契約となります。

2. 賃料改定の特約

契約で定めることができる賃貸借期間の最長期間は、民法では20年と定められていますが、平成11年の改正借地借家法により、建物の賃貸借にはこの民法の規定を適用しないこととされました。したがって、定期借家、普通借家を問わず、20年を超える期間の建物賃貸借契約もすることができます。

2.賃料改定の特約

借地借家法は、契約の当初に賃貸人と貸借人が賃料を定めたとしても、その後に事情が変更したために、賃料が不相当になった場合には、賃料の増減請求権を賃貸人と借家人の双方に認めています(第32条)。しかし、定期借家契約においては、賃料の改定の特約を締結した場合には、この借地借家法32条の「賃料の増額減額請求をすることができる」という規定の適用がなされません。つまり、増額にせよ、減額にせよ、当事者間の特約が著しく不合理でないかぎり特約の定めに従うということになりました。

3.既存の契約に不適用

定期借家制度が施行された平成12年(2000年)3月1日より前にされた従来型の建物賃貸借契約については、定期借家制度の規定は遡って適用はされません。また、定期借家制度が施行された平成12年(2000年)3月1日より前にされた、居住用の建物賃貸借については、その賃貸借契約を終了させ、引き続き新たに同一の建物を定期借家の目的とすることは、たとえ当事者の合意があったとしても、当分の間はできないと定められています。

5 普通借家契約との比較で見る「定期借家契約」

借家契約と普通借家契約の比較

| 定期借家契約 | 普通借家契約 | |

|---|---|---|

| 契約方法 |

①書面(公正証書等)による契約に限る。 ②「更新がなく、期間の満了により終了する」ことを契約書とは別に、あらかじめ書面を交付して説明しなければならない。 |

書面でも口頭でも可。(ただし、宅建業者の媒介等により契約を締結したときは、契約書が作成され交付されます)。 |

| 更新の有無 | 期間満了により終了し、更新はない(ただし、再契約は可能)。 | 原則として、「正当な事由」がない限り更新される。 |

| 契約期間の上限 | 無制限 |

平成12年(2000年)3月1日より前の契約 …… 20年 平成12年(2000年)3月1日以降の契約 …… 無制限 |

| 1年未満の契約 | 1年未満の契約も有効 | 期間の定めのない契約とみなされる。 |

| 賃料の増減 |

借貸増減請求権を排除できる。 (特約の定めに従う。) |

事情が変更すれば、貸主と借主は賃料の額の増額や減額を請求できる。ただし、一定の期間賃料を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う。 |

| 期間満了による終了の場合の通知 |

貸主は、期間が満了する1年前から6ヶ月前までの間(通知期間)に、借主に対して、「期間満了により契約が終了する」ことを通知する必要あり。 ※賃貸借期間が1年未満である場合には、この通知は必要ない。 |

|

| 借主からの中途解約 |

①床面積200㎡未満の居住用建物で、転勤・療養・親族の介護その他のやむを得ない事情により、生活の本拠として使用することが困難となった借主からは、特約がなくても法律により中途解約ができる(解約の申し入れから1ヶ月の経過により終了する)。 ②①以外の場合は中途解約に関する特約があればその定めに従う。 |

中途解約に関する特約があればその定めに従う。 |

| 定期借家への切替 |

・平成12年(2000年)3月より前の居住用建物賃貸借契約 …… 切替できない。 ・事業用建物賃貸借契約 |

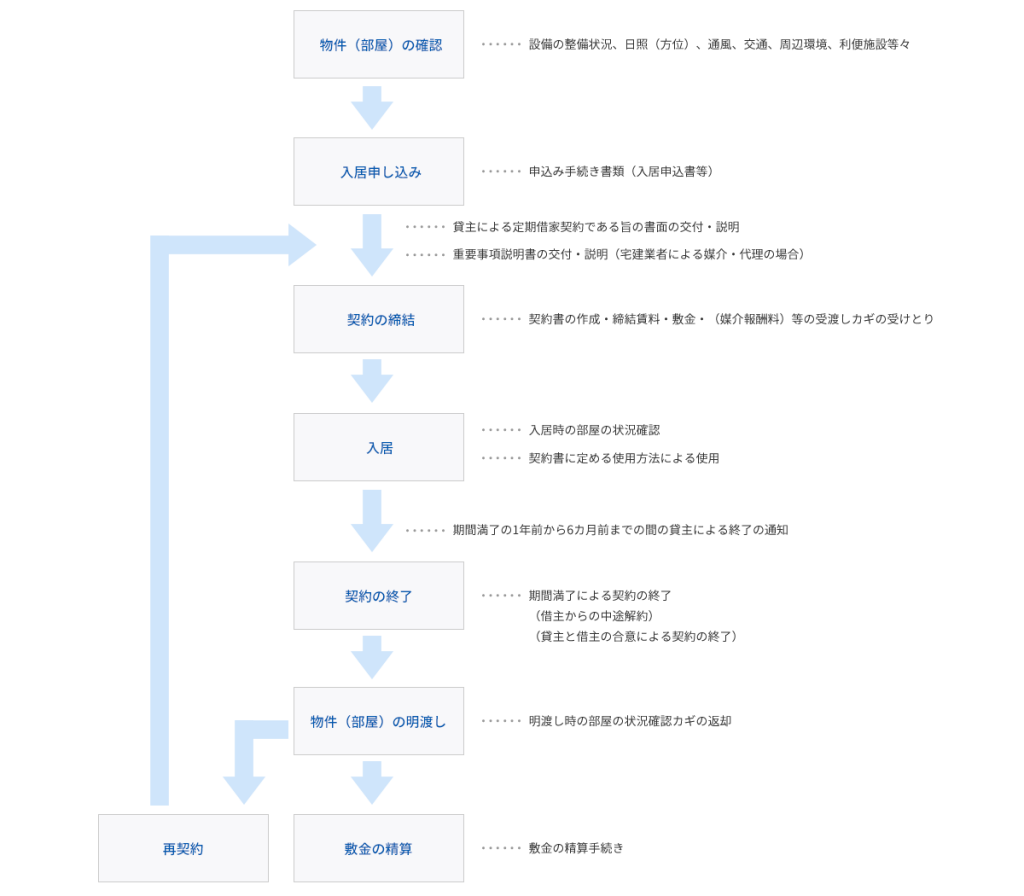

6 「定期借家」の契約から明け渡しまで